皆さんは、訪問リハビリテーションや退院前訪問指導で、家屋調査や住宅改修に悩んだ経験はありませんか? 「的確な提案ができているか不安」「患者さんの退院後の生活をもっと安全に、豊かにしたい」と感じることはありませんか?

理学療法士16年 回復期病院5年 現在は訪問リハビリ11年

宅地建物取引士 福祉住環境コーディネーター2級

セラピスト向けに、家屋調査や福祉住環境の解説をしています

はじめまして、このブログを運営している「ビビ」と申します。私は理学療法士として16年のキャリア(回復期病院5年、訪問リハビリ11年)を持ち、さらに宅地建物取引士として不動産・建築業界で約10年の勤務経験があります。

これまでに1000軒以上の住宅を見てきた、まさに「最も多くの住宅を見てきた理学療法士」として、医療と不動産、両方の専門知識を融合させ、高齢者にとって本当に安全で快適な住宅改修のノウハウを発信しています。このブログを通じて、病院や施設で働く医療者の皆さんが、地域で活躍し、患者さんの「自分らしい」生活を支えるための住宅改修スキルを自信を持って提供できるよう、一から分かりやすく解説していきます。

なぜ今、セラピストの家屋調査・住宅改修スキルが求められるのか?

高齢者の居住環境整備は、介護保険施行以来、年間約37万件、給付額415億円に達する大規模なサービスとなっています。しかし、現状では手すりがタオル掛けに、浴室を改修したのに自宅で入浴せず通所サービスのみ利用など、せっかくの住宅改修が有効活用されていないケースが少なくありません。

このような「使われない改修」をなくし、真に利用者の生活に役立つ改修を実現するためには、私たちセラピストの専門的な視点が不可欠です。セラピストが関与した住宅改修は、有効な改修である確率が高いことが示されています。

「使われない」改修をなくすために

改修が有効活用されない主な理由として、以下の点が挙げられます:

- 身体機能の低下: 予後予測が不十分なために、改修後に身体機能が変化し、使用できなくなるケース。例えば、車椅子移動になった結果、玄関の手すりが不要になった、またはポータブルトイレに変更したためトイレの改修が使われなくなったなど。

- 動作能力との不適合: 歩行器使用者が手すりを持てない、動線と関係ない場所に手すりが設置されるなど、利用者の動作能力に合わない改修。

- 予想以上の介護負担: 浴室改修後、介助の負担が予想以上に大きく、結局訪問入浴や通所サービスに切り替えるケース。

- 不適切な設置場所や目的: 住宅改修助成の限度額を使い切るために不要な手すりを設置する例。

これらの課題を解決し、「有効に使われる」住宅改修を提案するには、セラピストが利用者の予後予測、介護力、将来的な生活への意向を考慮した総合的な視点を持つことが重要です。

ADLから「自分らしい生活」への支援

住宅改修は、単にADL(日常生活動作)や移動の支援に留まりません。最終的な目的は、利用者が「その人らしく活き活きと生活できる環境」を実現し、生活の質(QOL)を高めることです。

例えば、横浜市の事例では、道路に面した急な外階段の改修により、車椅子での外出が可能になり、デイケア送迎時のスロープや車椅子が不要になっただけでなく、近隣住民との交流再開、花壇の草取り、さらには山ウド採りといった、「活動と参加」の拡大につながっています。これは、単なるバリアフリーを超え、利用者の趣味や社会参加といった「リアルニーズ」に応える住宅改修が、モチベーション向上や精神面の改善に大きく寄与した好例です。

セラピストは、この「リアルニーズ」を深く掘り下げ、ADLだけでなく、IADL(手段的日常生活活動)、余暇活動、社会参加といった側面から支援を考えることが専門性であり、高齢者の身体的・精神的健康の実現に不可欠です。

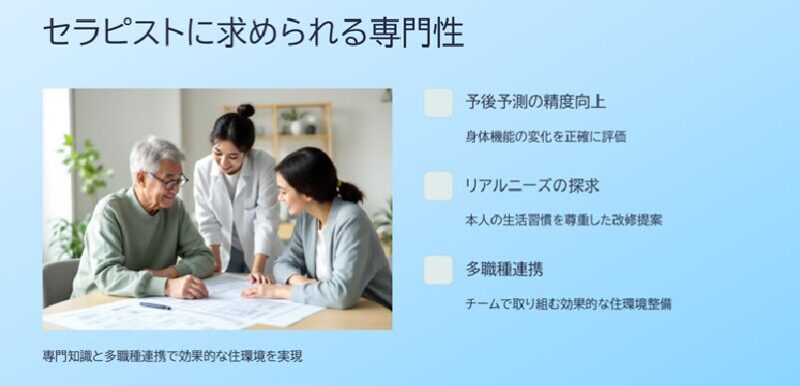

セラピストに求められる専門性と実践的なアプローチ

「セラピストホームズ」では、私の理学療法士と宅建士としての知見を活かし、皆さんが自信を持って住宅改修を提案できるよう、以下のポイントを重視して情報提供しています。

的確な「予後予測」と「リアルニーズ」の探求

- 予後予測の精度向上: 利用者の身体機能が今後どう変化するか(改善、現状維持、悪化)をPTとして正確に評価し、建築関係者や福祉用具専門相談員に伝えることが重要です。これにより、短期間で不必要になる改修や、過小な改修を防ぎ、効果が長期間にわたる適切なサービスへと繋がります。特に進行性神経疾患では、症状が軽い時期からの定期的な関わりと、将来予測される能力低下に対応した環境整備の判断が求められます。

- ニーズの深掘り: 「買い物に行きたい」という利用者の言葉に対し、「何が必要か?」と問いかけ、本人を巻き込みながら今後の生活イメージを具体化させることが重要です。病前の生活習慣や「当たり前だった生活」を把握することで、その人らしい生活を継続できる改修を検討できます。

入院中のリハビリ時間に色々聞いておきましょう。

改めて「退院してからやりたいこと」を聞いてみましょう。

多職種連携と制度の活用術

住宅改修は、利用者と家族だけでなく、ケアマネジャー、看護師、MSW(医療ソーシャルワーカー)、福祉用具業者、建築業者など、多くの関係者が関わるチームケアです。

- ケアマネジャーとの連携: ケアマネジャーの中には住宅改修の専門知識が不足している場合があり、セラピストが具体的な情報を提供し、合意形成を促進する役割が期待されます。

- 効果的なコミュニケーション: 住宅改修計画を進める段取りや注意点を理解し、経験を積むことで他職種と円滑に連携できるようになります。特に、患者さんや家族、他職種に重要性や効果を分かりやすく伝え、十分なディスカッションを重ねることが不可欠です。

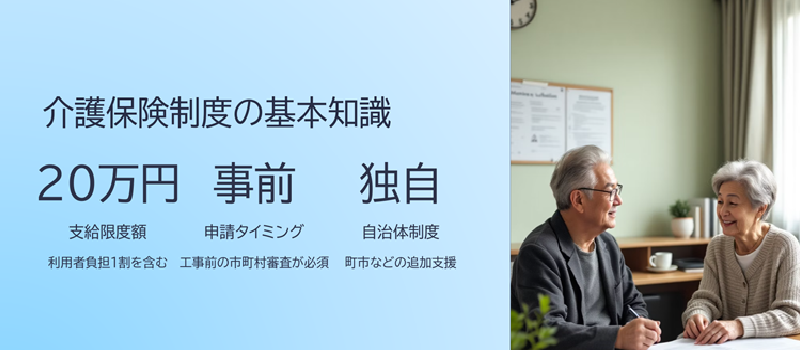

- 介護保険制度の基本:

- 支給限度額は20万円(利用者負担1割を含む)で、要介護度に関わらず利用可能です。

- 事前申請が必要です。工事を行う前に市町村に申請し、審査を受ける必要があります。

- 「住宅改修が必要な理由書」の提出が必要です。

- 対象となる住宅改修は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止のための床材変更、扉の取り替え、洋式便器への取り替え、およびそれに付帯する工事です。

- 要介護度が3段階以上上がった場合や、転居した場合は、再度20万円の利用が可能です。

- 自治体独自の制度活用: 介護保険制度だけでは対応しきれない課題に対し、市町村が独自に様々な取り組みを行っています。

- 「償還払い」(一旦全額支払い、後に9割が払い戻される)に加えて、利用者の自己負担が当初から1割で済む「受領委任」方式を導入している自治体もあります。

- 事前審査制度や、PT・OT・建築士が派遣される住宅改修アドバイザー制度を設けている自治体もあります。

- 介護保険非該当者向けの「介護予防給付」や、浴槽・流し・洗面台・洋式便器などの交換に対する独自の助成(設備給付)を行っている市町村もあります。

具体的な住宅改修の実践ポイント

高齢者の転倒は自宅内で起こる割合が多く、特に居間・リビング、玄関、階段、廊下で多く発生します。転倒予防のためには、住環境の整備が非常に重要です。

玄関の段差解消と外出支援

玄関は転倒リスクが高く、必ずチェックすべきポイントです。

- 段差の緩和: 40cmを超える高い段差がある場合、20cm×2段に分割する改修が有効です。

- 据え置き型台の活用: 発泡スチロール製の台は、安価で軽く、簡単に設置・撤去ができるため、一時的な使用や介助負担軽減に有効です。同居家族の使い勝手も考慮し、必要な時だけ使用する柔軟な提案も検討しましょう。

- 手すりの設置: 玄関ドアの開閉時にふらつきやすい高齢者には、ドア横に縦手すりを設置することで安定を図ります。アプローチの手すりは、単に端に設置するのではなく、利用者が実際に通る経路に沿って設置することで、安全な外出をサポートします。

- 靴の着脱支援: 片脚立位が困難な場合は、椅子を設置し、座って着脱できるようにします。靴ベラVelaなどの福祉用具も活用できます。

- 鍵の改修: リモコンキーやスマートキーの導入は、身体機能が低下した方や車椅子利用者でも、ドアの施錠・開錠を可能にし、ヘルパーなどの訪問サービス利用時に役立ちます。

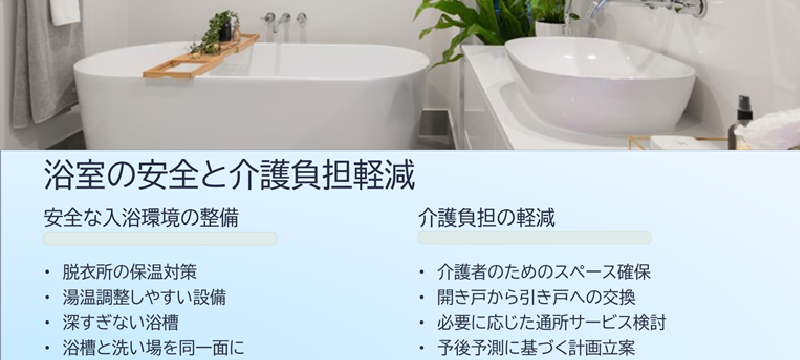

浴室の安全と介護負担軽減

浴室は、手すりが未使用となるケースが多い場所の一つです。

- 未使用の理由: 身体機能の低下や、予想以上の介護負担により、改修直後から通所サービスや訪問入浴に切り替えられるケースが多く見られます。

- 効果的な改修提案:

- 入浴動作は様々な動作が含まれるため、利用者の予後予測、介護者の介護力、通所サービスへの意向を十分に検討した上での改修が必須です。

- 浴室での転倒予防には、脱衣室の保温、湯温調整しやすい設備、深すぎない浴槽、浴槽と洗い場の床面を同一面にすること、手すりの設置などが重要です。

- 介助が必要な場合は、介護者のためのスペースも考慮し、浴室扉の交換(開き戸から引き戸へ)も検討することで介護負担を軽減できます。

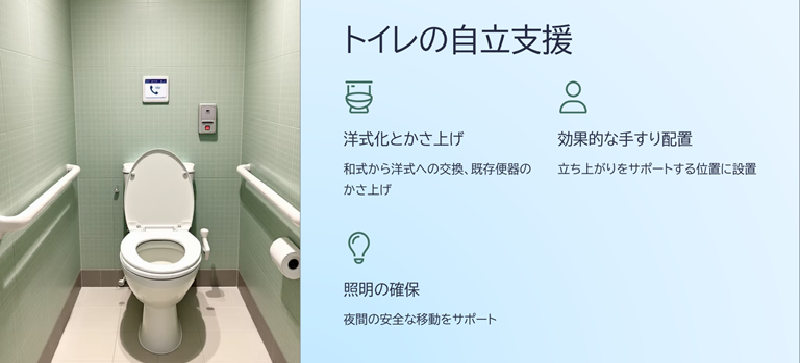

トイレの自立支援

トイレは手すりが有効に使用されることが多い場所です。

- 手すりの設置: 洋式トイレの立ち上がりには手すりが望ましく、夜間の使用も考慮し、トイレまでの移動経路の安全確保と照明の明るさが重要です。

- 洋式化とかさ上げ: 和式から洋式への便器交換は基本ですが、既存の洋式便器でも、膝関節の屈曲制限や立ち上がりの困難がある場合は、便器のかさ上げ工事も有効です。

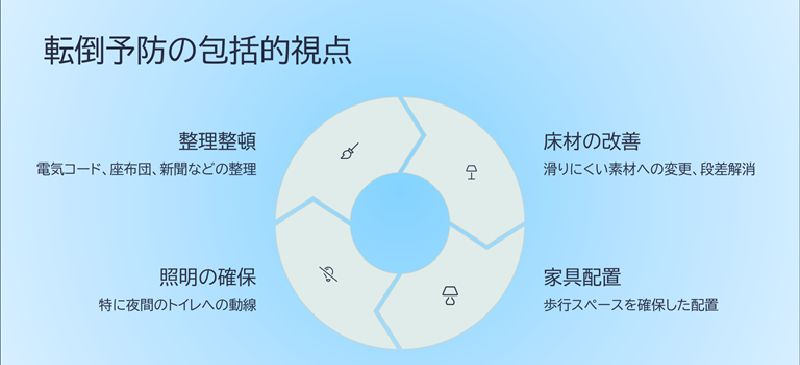

その他の改修と転倒予防の包括的視点

- 廊下・居室: 廊下や居室では、手すりが使われないケースも多く、身体機能低下や動作能力に合わない設置が原因となることがあります。しかし、夜間やパーキンソン病の薬効が薄れる時間帯など、特定の状況下では手すりが有効な場合もあります。予後予測、屋内の移動手段、動線、家具の配置、夜間の移動、日内変動などを考慮した検討が必要です。

- 床の電気コード、座布団、新聞などの整理整頓。

- 敷居や畳の端の段差解消。

- 滑りやすい床材の改善。

- 家具の配置変更による歩行スペースの確保。

- 適切な照明の確保(特に夜間のトイレへの動線)。

- 棚の高さなど、利用者が使いやすい高さへの配慮。

- バリアフリーの考え方: すべてをバリアフリーにすることが常に最適とは限りません。高齢者自身の身体活動状況に適した環境を考えることが重要です。まずは「模様替え」程度の簡単なことから始め、必要に応じて福祉用具活用や住宅改修へ段階的に進めるアプローチが推奨されます。

セラピストとしての成長と地域貢献

住宅改修の知識を深めることは、リハビリテーションプログラムの立案や在宅復帰支援の視点を大きく広げます。

現場でのマナーとコミュニケーション

家屋調査は、患者さんの自宅というプライベートな空間に立ち入るため、社会人としてのマナーが非常に重要です。

- 清潔感のある容姿、挨拶の徹底。

- 許可なく家の中を調べたり、写真を撮ったり、ドアを開けたりしない。

- 「ダメじゃないか!」など、病院内で習慣化したような命令口調を家族の前で使わない。

- 「〇〇様」「〇〇さん」と、苗字で呼ぶなど、丁寧な言葉遣いを心がける。

患者さんや家族にとって、セラピストは若者に見えることもあります。態度や表情、立ち振る舞いで「頼れるセラピスト」であることを示す努力が求められます。

家族さんから、セラピストと患者さんの会話に違和感を持たれないように、しっかりと敬語で話しをしましょう。

スキルアップと継続学習

- オンラインセミナーの活用: 「リハノメ」のようなオンラインセミナーは、1600本以上の動画コンテンツで急性期から生活期まで幅広い学習が可能であり、効率的なスキルアップに役立ちます。

- 経験からの学び: 日々の経験や失敗から学び、関係者を巻き込んだ段取りの良い提案ができるようになることが重要です。

PT・OT・STのためのオンラインセミナー

<初回限定980円>

- 1600本以上の動画見放題

- 急性期から生活期まで学習できる

地域を支える医療人としての活躍

今後は「独居世帯」の増加などにより、ひとり暮らしでも安心して生活できる地域づくりがより重要になります。理学療法士は、利用者の身体や環境だけでなく、生活している地域と人々にも注目し、「何ができるのか」をアピールしていく必要があります。

- 地域包括支援センターや社会福祉協議会との連携: 自ら出向き、地域でどのような取り組みがされているのか情報収集を始めましょう。

- 専門性の発信: ケアマネジャーや介護職への勉強会開催、介護教室等での講師活動を通じて、地域住民や専門職に理学療法士の専門性を理解してもらう良い機会となります。

- 地域活動への参加: 地域の体操などへ参加し、顔の見える関係を築くことは、直接的な専門性だけでなく、地域との連携を深める貴重な機会です。

まとめ

このブログでは、退院前家屋調査から住宅改修、そして退院後の転倒予防や生活支援まで、セラピストが知っておくべき情報を幅広く提供しています。

- 自宅環境を綿密に確認することで、退院後の生活に必要な、より具体的な提案が可能になります。

- 訪問時は、社会人としてのマナーを厳守し、言動・行動を意識することが、信頼関係構築の第一歩です。

- 自宅環境を評価し、それに基づいた個別化されたリハビリプログラムや練習を立案しましょう。

- 福祉用具選定も重要な役割ですので、常に最新の情報を収集しておきましょう。

「セラピストホームズ」は、皆さんが地域を支える医療人として活躍できるよう、これからも有益な情報を提供し続けます。一緒に学び、成長し、患者さんの「安全で自分らしい」生活の実現に貢献していきましょう!

PT・OT・STのためのオンラインセミナー

<初回限定980円>

- 1600本以上の動画見放題

- 急性期から生活期まで学習できる

学習し臨床技術を高めたい方はコチラ

このブログを通して皆様の一助になれば幸いです。

理学療法ランキング

コメント